미국 드라마를 보기 시작한 것이 얼마 되지 않지만 '프리즌 브레이크' 덕분에 미국 드라마의 팬이 되어 버렸습니다. 'Lost'도 나와는 잘 맞지 않았고 그 유명한 'Battlestar Galactica'도 저와는 잘 맞지 않더군요. 흥미진진하게 본 'Rome'을 거쳐 얼마 전부터 보기 시작한 작품이 바로 'Six Feet Under'입니다. 얼마 전이라고는 하지만 근 3개월에 걸쳐 시간이 허락할 때마다 하나 둘씩 보고 있는 작품입니다. '프리즌 브레이크'처럼 엄청난 중독성도, 'Rome'처럼 끈끈한 긴장감을 주는 것도 아니지만 'Six Feet Under'는 매 시즌, 매 에피소드마다 사람을 묘한 기분으로 몰아넣습니다.

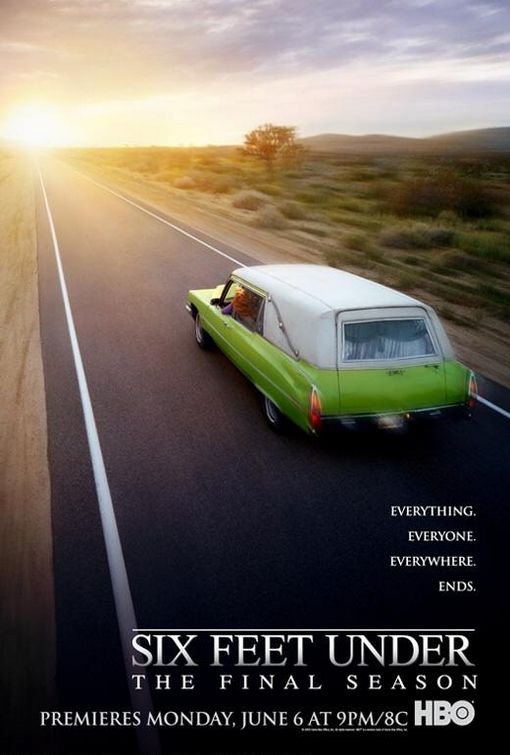

Six Feet Under - The Final Season

하루키는 '상실의 시대'에서 주인공인 와타나베의 삶을 통해 삶과 죽음을 이야기합니다. 그와 가장 친한 두 친구인 '쥐'와 '나오코'의 죽음 속에서 와타나베는 자신의 행동으로 삶이 무엇인지 보여줍니다. 그 가운데 하루키는 죽음을 이렇게 정의합니다.

'죽음은 생의 대극(對極)으로서가 아닌 그 일부로서 존재한다'

뭐 나름 어려워 보이긴 하지만 결국 죽음은 삶의 반대가 아니라 삶의 일부란 소리죠. 'Six Feet Under'에서의 죽음 역시 일상 가운데 찾아오며 그 죽음을 대하는 다양한 사람들의 모습을 보여줌으로써 설득력을 얻고 있습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 매 에피소드 도입부에 등장하는 죽음에 동조하기는 무척 힘듭니다. 내 경험 가운데 그렇게 황당한 죽음을 경험해 본 적이 없기 때문이죠. 오히려 그러한 죽음을 통해 나타나는 인간군상과 피셔가 사람들의 이야기가 리얼리티를 살려냅니다.

하지만 너무나도 당황스러운 지인의 죽음을 경험해 보았다면 'Six Feet Under. 과연 명작이구나.'라는 이야기에 동의하게 될 것입니다. 며칠 전 정말 친하게 지내던 동생 아버지가 갑작스럽게 돌아가셨습니다. 지병도 없으셨고 나이도 많은 편이 아니었습니다. 하지만 죽음은 느닷없이 심근경색이란 이름으로 찾아왔습니다. 그 죽음과 관련된 일련의 일들을 처리하는 과정. 죽음과 직면한 동생, 죽음과 관련된 또 다른 사람들의 행동을 보면서 저 또한 죽음을 다시 한 번 생각해보게 되었으며 'Six Feet Under'와 '상실의 시대'에서 이야기하는 죽음에 완전히 공감하게 되었습니다.

'Six Feet Under'와 '상실의 시대'가 '괜찮은 작품이다.'라는 소리를 듣는 이유가 삶 속의 죽음을 다루었기 때문만은 아닙니다. 삶 속의 죽음. 즉 궁극적으로 그들이 이야기하고자 하는 것은 '삶'입니다. 지인의 당황스러운 죽음, 친한 친구의 죽음, 아버지의 죽음. 이러한 죽음 가운데서도 이 땅위에서 숨쉬고 있는 사람들은 살아갈 수밖에 없죠. 장의사를 때려치운 네이트가 다시 정장을 입고 데이빗의 어깨를 감싸고, 와타나베는 미도리에게 다시 전화를 하며, 아버지를 잃은 딸은 또 다시 빵을 사야합니다. 삶은 계속 되는거니까요.

'편의점' 카테고리의 다른 글

| 디 워(D-War) (7) | 2007.08.27 |

|---|---|

| 초속 5센티미터 (2) | 2007.08.25 |

| 로미오×줄리엣(Romeo×Juliet) (0) | 2007.07.11 |

| 판의 미로 (0) | 2007.07.11 |

| Street Magic (0) | 2007.07.11 |